薄膜生長機制:成核、島狀生長、層狀生長模式的詳細(xì)解讀

1. 薄膜生長機制概述

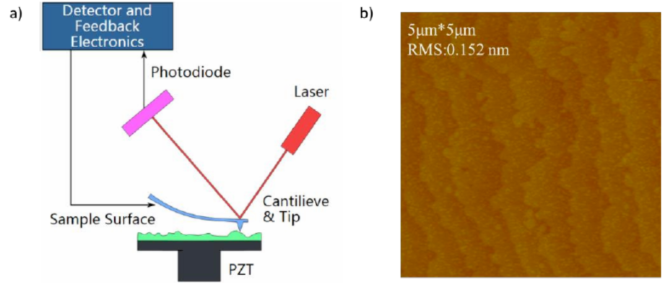

薄膜的生長過程是一個復(fù)雜的熱力學(xué)和動力學(xué)過程,涉及到原子或分子從氣相、液相或等離子體等“母相”向固態(tài)薄膜“子相”轉(zhuǎn)變,并在基底表面有序排列的過程。從微觀角度看,薄膜的生長通常可以劃分為以下幾個連續(xù)的階段:

- 吸附 (Adsorption): 沉積粒子(原子、分子、離子等)從母相輸運到基底表面,并在表面被吸附。吸附過程受到入射粒子束流強度、基底溫度、表面潔凈度等因素的影響。

- 表面擴散 (Surface Diffusion): 被吸附的粒子在基底表面進(jìn)行擴散運動,尋找能量較低的穩(wěn)定位置。表面擴散的快慢取決于基底溫度和粒子本身的遷移率。

- 成核 (Nucleation): 當(dāng)表面吸附粒子的濃度達(dá)到一定程度時,粒子開始聚集形成穩(wěn)定的原子團簇,即晶核。成核過程是薄膜生長的起點,決定了薄膜的初始結(jié)構(gòu)和晶粒尺寸。

- 生長 (Growth): 晶核形成后,通過不斷吸附來自母相的粒子,逐漸長大。生長過程可以表現(xiàn)為晶核尺寸的增大、晶粒的合并以及薄膜厚度的增加。

- 合并 (Coalescence) 與連續(xù)化 (Continuous Film Formation): 隨著晶核的不斷生長,相鄰的晶核可能發(fā)生合并,形成更大的島嶼。當(dāng)島嶼持續(xù)長大并相互連接時,最終形成連續(xù)的薄膜。

上述五個階段并非截然分開,而是相互關(guān)聯(lián)、協(xié)同作用的。薄膜的最終結(jié)構(gòu)和性能,受到整個生長過程中各個階段的共同影響。而薄膜的生長模式,則主要體現(xiàn)在成核和生長階段的不同特征。

2. 三種基本薄膜生長模式詳解

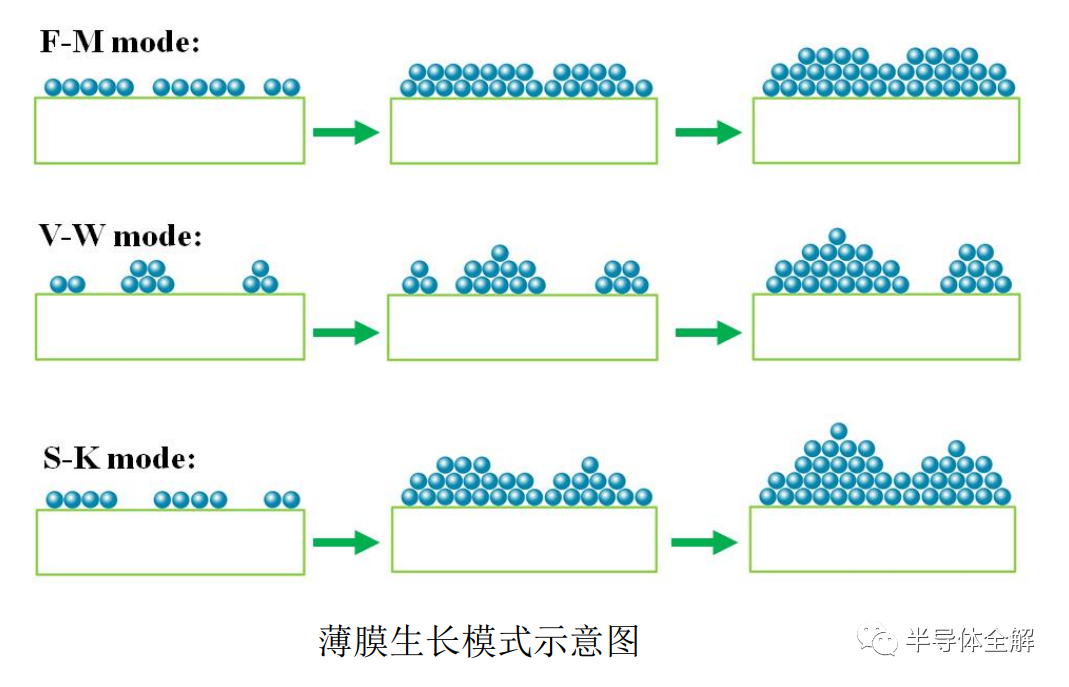

根據(jù)薄膜與基底之間的相互作用強度以及沉積粒子的特性,薄膜生長主要呈現(xiàn)出三種基本的模式:島狀生長(Volmer-Weber 模式)、層狀生長(Frank-van der Merwe 模式)和混合生長模式(Stranski-Krastanov 模式)。

2.1 島狀生長模式 (Volmer-Weber, VW 模式)

2.1.1 形成機理

島狀生長模式的特點是,沉積原子傾向于彼此聚集,而不是潤濕基底表面。這種模式通常發(fā)生在沉積原子之間的結(jié)合力大于沉積原子與基底之間的結(jié)合力的情況下。 從表面能的角度來看,島狀生長模式傾向于減小薄膜與基底之間的界面能和薄膜的表面能,而增大基底的表面能。 可以用下述表面能關(guān)系式進(jìn)行描述:

γfilm?+γfilm−substrate?<γsubstrate?

從原子結(jié)合的角度來看,沉積原子更傾向于與同類原子結(jié)合,形成三維的島狀結(jié)構(gòu),以降低體系的總能量。

2.1.2 生長過程及薄膜特征

在島狀生長模式下,薄膜的生長過程主要經(jīng)歷以下階段:

1.成核與島嶼形成: 沉積初期,原子在基底表面隨機成核,形成孤立的、三維的島嶼狀晶核。

2.島嶼長大與粗化: 隨著沉積的進(jìn)行,島嶼不斷吸收來自氣相的原子,尺寸逐漸增大。同時,小的島嶼可能逐漸消失,大的島嶼則不斷長大,發(fā)生所謂的奧斯特瓦爾德熟化現(xiàn)象,導(dǎo)致島嶼尺寸分布不均勻,表面粗糙度增加。

3.島嶼合并與空隙形成: 當(dāng)島嶼長大到一定程度時,相鄰島嶼開始接觸并發(fā)生合并。島嶼合并初期,會在島嶼之間形成網(wǎng)絡(luò)狀的通道。隨著沉積的繼續(xù),通道逐漸被填充,但最終的薄膜往往仍然存在較多的孔隙和晶界,導(dǎo)致薄膜密度較低,結(jié)構(gòu)疏松。

島狀生長模式下形成的薄膜,通常具有以下特征:

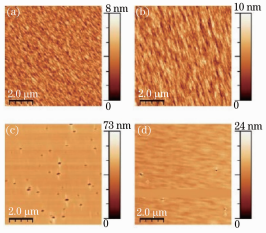

- 島狀形貌,表面粗糙: 薄膜表面呈現(xiàn)明顯的島狀結(jié)構(gòu),表面粗糙度較高。

- 晶粒獨立,結(jié)合力弱: 晶粒之間相互獨立,結(jié)合力較弱,薄膜致密度較低。

- 孔隙率高,密度較低: 薄膜內(nèi)部存在較多孔隙和晶界,導(dǎo)致薄膜密度偏低。

- 電學(xué)、光學(xué)性能受影響: 島狀結(jié)構(gòu)和高孔隙率會影響薄膜的電導(dǎo)率、光學(xué)透過率、折射率等性能。

2.1.3 影響因素及調(diào)控

島狀生長模式的發(fā)生與多種因素有關(guān),主要包括:

- 基底溫度: 較高的基底溫度有利于原子表面擴散,促進(jìn)島嶼長大和粗化,更容易形成典型的島狀生長模式。較低的基底溫度則可能抑制表面擴散,導(dǎo)致晶核密度增加,島嶼尺寸減小,甚至向?qū)訝钌L模式轉(zhuǎn)變。

- 沉積速率: 較高的沉積速率會增加表面過飽和度,促進(jìn)成核,導(dǎo)致晶核密度增加,島嶼尺寸減小。較低的沉積速率則有利于原子充分?jǐn)U散,促進(jìn)島嶼長大,更容易形成典型的島狀結(jié)構(gòu)。

- 襯底與薄膜材料的匹配性: 當(dāng)沉積原子與基底之間的相互作用較弱時,例如基底表面能較低,或者存在較大的晶格失配時,更容易發(fā)生島狀生長。

- 表面活性劑: 引入表面活性劑可以改變基底表面能,增強沉積原子與基底之間的結(jié)合力,從而抑制島狀生長,促進(jìn)層狀生長。

2.1.4 應(yīng)用實例

島狀生長模式在某些特定應(yīng)用中也有其優(yōu)勢,例如:

- 金屬納米顆粒的制備: 利用島狀生長模式,可以控制金屬在絕緣基底上形成分散的納米島嶼,用于制備催化劑、傳感器等。 例如,金納米顆粒在二氧化硅基底上的生長就傾向于島狀模式。

- 粗糙表面的制備: 在某些光學(xué)器件中,需要利用粗糙表面來增強光散射或光吸收。島狀生長模式可以方便地制備出具有特定粗糙度的薄膜表面。

2.2 層狀生長模式 (Frank-van der Merwe, FM 模式)

2.2.1 形成機理

層狀生長模式,又稱為逐層生長模式,其特點是沉積原子傾向于潤濕基底表面,并在基底表面逐層鋪展,形成原子級平整的薄膜。這種模式通常發(fā)生在沉積原子與基底之間的結(jié)合力 (Eas?) 大于或等于 沉積原子之間的結(jié)合力的情況下。 從表面能的角度來看,層狀生長模式傾向于減小 薄膜的表面能 (γfilm?) 和 基底的表面能 (γsubstrate?),而減小或保持不變 薄膜與基底之間的界面能 (γfilm−substrate?)。 可以用下述表面能關(guān)系式進(jìn)行描述:

γsubstrate?≥γfilm?+γfilm−substrate?

理想情況下,當(dāng) γsubstrate?=γfilm?+γfilm−substrate? 時,稱為 完全潤濕,可以實現(xiàn)理想的層狀生長。

2.2.2 生長過程及薄膜特征

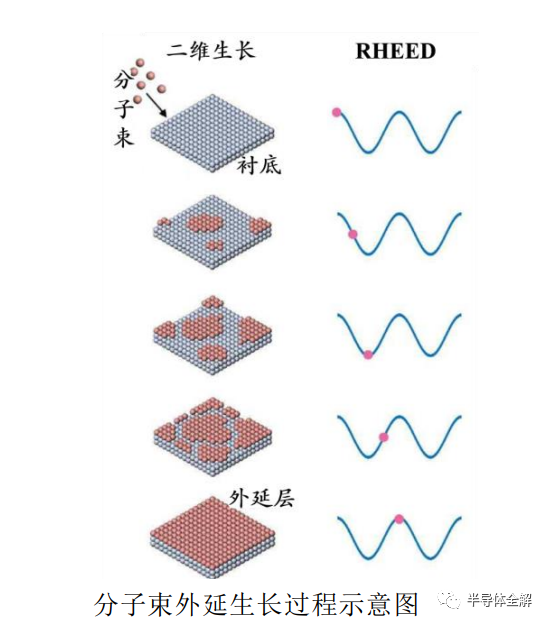

在層狀生長模式下,薄膜的生長過程呈現(xiàn)出逐層堆疊的特征:

1.二維成核與單層鋪展: 沉積初期,原子在基底表面形成二維的晶核。晶核迅速在基底表面鋪展開來,形成單原子層。

2.逐層堆疊與平整表面: 當(dāng)?shù)谝粚釉訉愉仢M基底表面后,第二層原子開始在第一層原子層上成核并鋪展。如此反復(fù),原子層逐層堆疊,形成層狀結(jié)構(gòu)的薄膜。由于原子傾向于在已形成的原子層上生長,因此薄膜表面通常非常平整,表面粗糙度較低。

層狀生長模式下形成的薄膜,通常具有以下特征:

- 層狀結(jié)構(gòu),表面平整: 薄膜呈現(xiàn)明顯的層狀結(jié)構(gòu),表面平整度高,原子級臺階清晰可見。

- 晶粒取向一致,晶界少: 薄膜通常具有良好的外延生長特性,晶粒取向高度一致,晶界較少,晶體質(zhì)量較高。

- 致密度高,密度接近體材料: 薄膜結(jié)構(gòu)致密,孔隙率極低,密度接近體材料的理論密度。

- 優(yōu)異的電學(xué)、光學(xué)性能: 層狀結(jié)構(gòu)和高致密度賦予薄膜優(yōu)異的電導(dǎo)率、遷移率、光學(xué)透過率、折射率等性能。

2.2.3 影響因素及調(diào)控

層狀生長模式的實現(xiàn),需要滿足較為苛刻的條件:

- 晶格匹配: 理想的層狀生長通常需要基底與薄膜材料之間具有良好的晶格匹配,晶格失配度應(yīng)控制在較低水平。晶格匹配可以降低界面能,促進(jìn)層狀生長。

- 化學(xué)相容性: 基底與薄膜材料之間應(yīng)具有良好的化學(xué)相容性,避免發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或形成中間層,影響層狀生長。

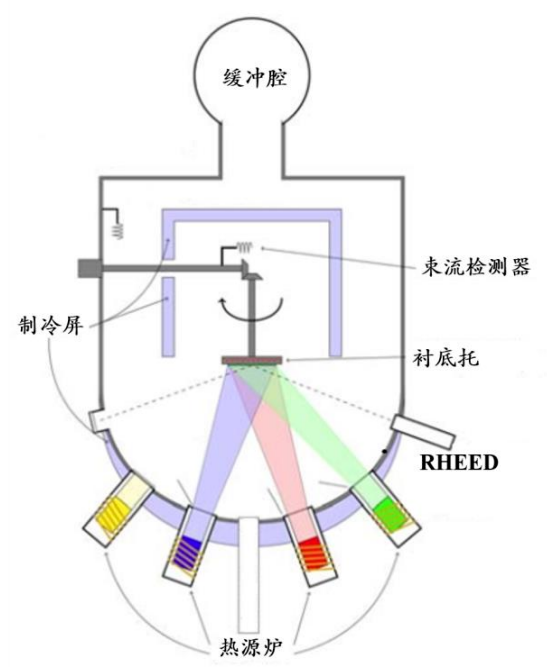

- 精確的工藝控制: 實現(xiàn)層狀生長需要精確控制基底溫度、沉積速率、束流強度等工藝參數(shù),維持合適的表面擴散和成核條件。

2.2.4 應(yīng)用實例

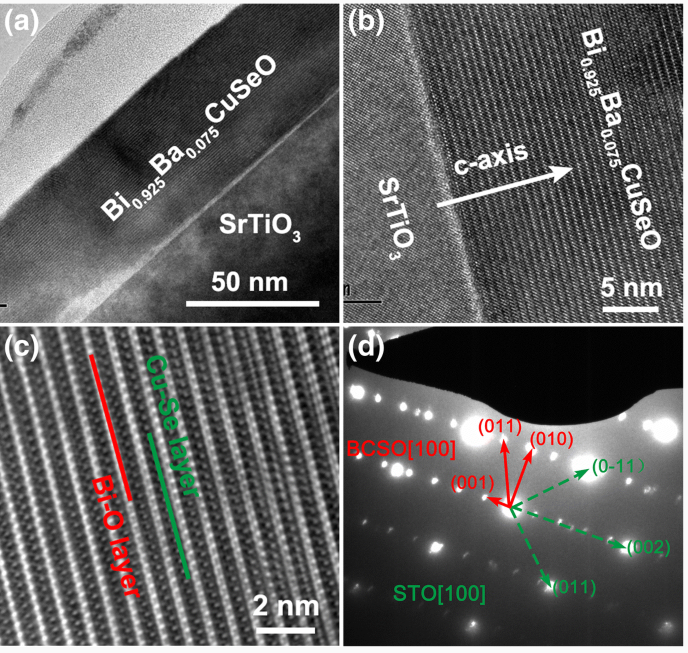

層狀生長模式在制備高性能薄膜器件中具有至關(guān)重要的作用,例如:

- 半導(dǎo)體外延薄膜: 在半導(dǎo)體器件制造中,需要利用分子束外延、金屬有機化學(xué)氣相沉積等技術(shù),實現(xiàn)半導(dǎo)體材料在單晶基底上的層狀外延生長,制備高質(zhì)量的半導(dǎo)體有源層、量子阱結(jié)構(gòu)、超晶格結(jié)構(gòu)等。 例如,GaAs 在 GaAs 基底上的外延生長就接近理想的層狀生長模式。

- 高性能光學(xué)薄膜: 制備多層膜反射鏡、干涉濾光片等高性能光學(xué)薄膜時,需要采用層狀生長模式,獲得界面清晰、層厚精確控制的多層膜結(jié)構(gòu),以實現(xiàn)優(yōu)異的光學(xué)性能。

2.3 混合生長模式 (Stranski-Krastanov, SK 模式)

2.3.1 形成機理

混合生長模式,又稱為層狀-島狀生長模式,是介于層狀生長和島狀生長之間的一種過渡模式。在 SK 模式下,薄膜生長初期,首先以層狀模式生長數(shù)個原子層(通常為 1-3 層),當(dāng)薄膜厚度達(dá)到臨界厚度后,生長模式發(fā)生轉(zhuǎn)變,轉(zhuǎn)變?yōu)閸u狀生長模式。

SK 模式的形成機理可以理解為,初始沉積層能夠有效降低體系的表面能,使得層狀生長在初期成為可能。但隨著薄膜厚度的增加,應(yīng)變能逐漸累積。當(dāng)應(yīng)變能積累到一定程度,超過了繼續(xù)層狀生長所能降低的表面能時,體系會傾向于通過島狀生長來釋放應(yīng)變能,從而降低總能量。 因此,SK 模式的發(fā)生與晶格失配 和 應(yīng)變弛豫 密切相關(guān)。

2.3.2 生長過程及薄膜特征

SK 模式的生長過程可以分為兩個明顯的階段:

- 層狀生長階段: 沉積初期,原子在基底表面逐層鋪展,形成數(shù)個原子層的平整薄膜。

- 島狀生長轉(zhuǎn)變與三維島嶼形成: 當(dāng)薄膜厚度達(dá)到臨界厚度后,生長模式發(fā)生轉(zhuǎn)變,開始在已形成的原子層上成核形成三維島嶼。島嶼的形成有助于釋放薄膜中的應(yīng)變能。隨著沉積的進(jìn)行,島嶼不斷長大、合并,最終在連續(xù)的原子層之上形成島狀結(jié)構(gòu)。

SK 模式下形成的薄膜,通常具有以下特征:

- 層狀基底 + 島狀頂層: 薄膜的底部為數(shù)層連續(xù)的原子層,頂部則分布著三維的島嶼結(jié)構(gòu)。

- 表面粗糙度介于層狀與島狀之間: 表面粗糙度比層狀生長模式形成的薄膜略高,但比典型的島狀生長模式形成的薄膜要低。

- 應(yīng)變弛豫與缺陷形成: 島嶼的形成通常伴隨著應(yīng)變弛豫過程,但也可能引入位錯、堆垛層錯等晶體缺陷。

- 性能綜合,可調(diào)控性強: SK 模式形成的薄膜,其性能介于層狀生長和島狀生長模式之間,且可以通過調(diào)控生長條件,控制層狀生長階段的厚度和島嶼的尺寸、密度,從而實現(xiàn)薄膜性能的調(diào)控。

2.3.3 影響因素及調(diào)控

SK 模式的發(fā)生受多種因素影響,其中最關(guān)鍵的是:

- 晶格失配度: 較大的晶格失配度更容易誘發(fā) SK 生長模式。晶格失配會引起薄膜內(nèi)應(yīng)變能的累積,當(dāng)應(yīng)變能超過臨界值時,就會發(fā)生生長模式的轉(zhuǎn)變。

- 沉積厚度: 臨界厚度是 SK 模式的關(guān)鍵參數(shù)。臨界厚度的大小取決于晶格失配度、材料體系、生長溫度等因素。沉積厚度超過臨界厚度后,生長模式將從層狀轉(zhuǎn)變?yōu)閸u狀。

- 應(yīng)變工程: 通過引入應(yīng)變層、梯度成分層等應(yīng)變工程手段,可以調(diào)控薄膜的應(yīng)變狀態(tài),進(jìn)而影響生長模式。

2.3.4 應(yīng)用實例

SK 模式在量子點自組裝、異質(zhì)外延等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用價值:

- 量子點自組裝: 利用 SK 生長模式,可以在半導(dǎo)體基底上自組裝形成高密度的量子點陣列。 例如,InAs 量子點在 GaAs 基底上的生長就遵循 SK 模式。 通過控制沉積條件,可以調(diào)控量子點的尺寸、密度和排列方式,應(yīng)用于新型光電器件、納米電子器件等領(lǐng)域。

- 應(yīng)變弛豫異質(zhì)外延: 在異質(zhì)外延生長中,利用 SK 模式可以有效地釋放晶格失配引起的應(yīng)變,獲得高質(zhì)量的異質(zhì)外延薄膜。

3. 三種生長模式的對比分析

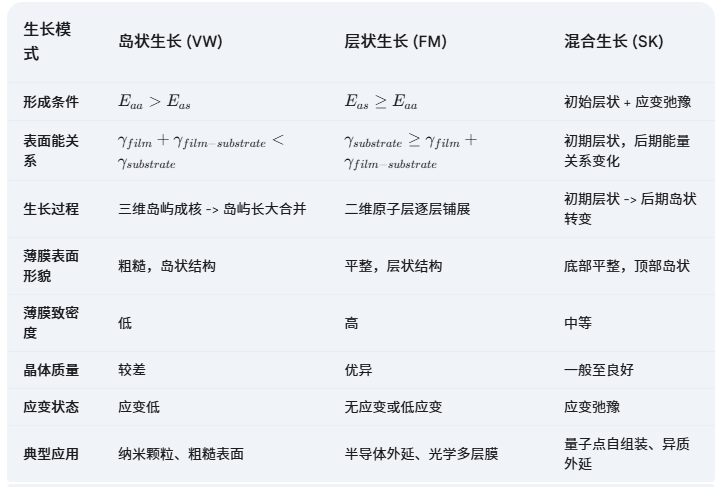

為了更清晰地對比島狀生長、層狀生長和混合生長模式的特征,表1 總結(jié)了三種生長模式的形成條件、生長過程、薄膜特征以及典型應(yīng)用。

表1:島狀生長、層狀生長和混合生長模式對比

4. 薄膜生長模式的調(diào)控策略

理解薄膜生長模式的形成機理,為調(diào)控薄膜生長模式、優(yōu)化薄膜結(jié)構(gòu)和性能提供了理論基礎(chǔ)。常用的薄膜生長模式調(diào)控策略包括:

- 基底溫度調(diào)控: 調(diào)節(jié)基底溫度可以改變原子的表面擴散速率和成核速率,從而影響生長模式。通常,較低的基底溫度有利于二維成核,促進(jìn)層狀生長;較高的基底溫度則有利于三維成核和島嶼長大,促進(jìn)島狀生長。

- 沉積速率調(diào)控: 調(diào)節(jié)沉積速率可以改變表面的過飽和度,影響成核密度和晶粒尺寸,進(jìn)而調(diào)控生長模式。較低的沉積速率有利于原子充分?jǐn)U散,促進(jìn)層狀生長;較高的沉積速率則容易導(dǎo)致島狀生長。

- 襯底表面修飾: 通過對基底表面進(jìn)行預(yù)處理,例如離子轟擊、等離子體清洗、表面鈍化等,可以改變基底的表面能、表面結(jié)構(gòu)和表面化學(xué)活性,從而調(diào)控薄膜的生長模式。

- 表面活性劑的應(yīng)用: 在薄膜生長過程中引入表面活性劑,例如在金屬薄膜生長中引入 Bi, Sb, Pb 等元素,可以降低薄膜的表面能,增強沉積原子與基底之間的結(jié)合力,抑制島狀生長,促進(jìn)層狀生長。

- 應(yīng)變工程的應(yīng)用: 在異質(zhì)外延生長中,可以利用應(yīng)變工程手段,例如引入緩沖層、超晶格結(jié)構(gòu)等,來調(diào)控薄膜的應(yīng)變狀態(tài),控制生長模式,改善薄膜質(zhì)量。